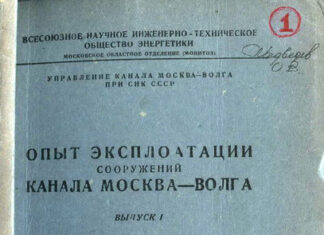

Опыт эксплуатации сооружений канала Москва-Волга. Выпуск 1 (1945)

Опыт эксплуатации сооружений канала Москва-Волга. Выпуск 1. Под ред. главного инженера канала А.М.Румянцева. Москва-Ленинград Государственное Энергетическое Издательство, 1945, тир.1000

Содержание:

Д. Ф. Агафонов. Введение 3

Инж. А....

Уничтожение архива Дмитлага

Существует две версии исчезновения архива Дмитровского исправительно-трудового лагеря. Обе они сообщают о том, что так или иначе архив погиб в 1941 году в процессе...

Изыскатели канала

Воспоминания Владимира Васильевича Троицкого, работавшего с 1934 по 1937 годы на строительстве канала Москва-Волга геологом-изыскателем, а затем в течение 40 лет в Гидропроекте. Очерк...

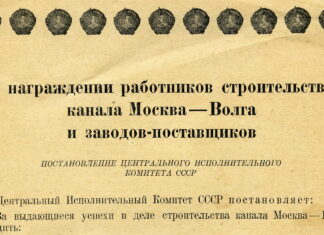

Постановление ЦИК СНК СССР о награждении работников строительства канала Москва-Волга и...

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

Афанасьева Г. Д. — нач. Хлебниковского района.

Аменицкого Б. А. — нач. сооружения моста № 414.

Баумгопьца А, И. — нач. энерго-монтажного отдела строительства.

Бовшовера Я....

Открытки о канале Москва-Волга. Часть 1. Открытки Москваволгостроя.

В фонды Долгопрудненского историко-художественного музея поступили две открытки с изображением объектов строительства канала Москва-Волга – железобетонного арочного моста Калининской железной дороги (сейчас включена в...

Протокол допроса арестованного Фирина Семена Григорьевича

Благодаря подсказке Андрея Дворникова была проведена поисковая работа, в результате которой в РГАСПИ был выявлен протокол допроса начальника Дмитлага Семена Григорьевича Фирина. Этот документ был...

«Литр будану, кипятку от брюжа» (И.Ф. Пустовалов)

Фрагмент воспоминаний Ивана Федоровича Пустовалова (1881-1969). Будучи председателем колхоза на Ставрополье, в 1934 году был осуждён на 3,5 года заключения. Отбывал срок на строительстве...

Агент Троцкого

Фрагменты главы из книги "ГУЛАГ без ретуши" Станислава Кузьмина.

После расформирования карлаговского эшелона, прибывшего на строительство канала Москва — Волга, осуждённые из числа военизированной охраны...

Тайны «Смерть-Канала»

Автор: Александр Александрович Мильчаков (1931-2004)

Газета "Семья", еженедельник Советского детского фонда имени В. И. Ленина 26 марта – 1 апреля 1990 года, № 13 (117)

Читателям...