в память о жертвах Гражданской войны и политических репрессий

Воробьев С.И.

Президент благотворительного фонда им. академика И.П. Павлова

профессор, доктор биологических наук,

член Исполкома общества православных врачей России

Гобгуртское контрреволюционное восстание малоизвестное событие 1920 года в Прикамье в Удмуртии, но аналогичных восстаний в стране Советов было много, когда советская власть ломала старые устои царской до революционной России. В связи с голодом в стране, советская власть создавала так называемые продотряды по изыманию продовольствия. Развернувшаяся по всей стране продразвёрстка дошла и до далёких окраин – до Старых Зятцев – когда-то большого села в Удмуртии, рядом с которым располагалась деревня Гобгурт, где была организована первая в округе партийная организация большевиков. Продотряды большевиков отбирали всё – хлеб и зерно, лошадей и скотину, оставляя людей на голодную смерть. Народ поднялся стихийно, но оружия не было. Недалеко в лесах отходили на восток за Урал разрозненные отряды колчаковских войск, которые и помогли восставшим. Люди отбили своё продовольствие и уничтожили всю партийную организацию большевиков в Гобгурте. Советская власть жестоко покарала восставших, были введены войска и схвачены организаторы и участники контрреволюционного восстания, которые не успели уйти с колчаковскими войсками. К ответственности привлекли свыше 40 человек. Основных участников восстания приговорили от четырёх до десяти лет тюремного заключения, остальных к условному сроку. Большевики назвали это стихийное выступление кулацко-белогвардейским мятежом или Гобгуртским контрреволюционным восстанием.

Несколько лет назад на месте Гобгуртского восстания был установлен памятный обелиск – камень – борцам за советскую власть, с высеченными на камне именами погибших. Однако в этом вооружённом политическом конфликте были пострадавшие и погибшие не только из большевицких рядов, но и из рядов восставших. Тюрьмы и концентрационные лагеря, ГУЛАГовские зоны, вот что прошли участники Гобгуртского восстания, многие из которых не вернулись из лагерей. Память о них должна быть также увековечена – это наша история. Пришло время примирения. Мы в неоплаченном долгу перед всеми жертвами гражданской войны и белым и красным.

В преддверии когда наша страна проводила памятные мероприятия, связанные со 100-летием с начала Первой мировой войны 1914-1916 гг., с последующим началом Гражданской войны 1917-1923 гг., московский «Благотворительный фонд им. академика И.П. Павлова» по благословению известного оптинского старца – схиархимандрита Илия, духовника патриарха Кирилла, воздвиг Памятный православный крест на месте Гобгуртского контрреволюционного восстания с целью примирения и увековечения памяти всех погибших в годы Гражданской войны.

Осенью прошлого года по инициативе того же благотворительного фонда были установлены Поклонные кресты на месте бывшей 147-ой колонии ГУЛАГ рядом с пос. Лынга и в самом посёлке на месте будущего храма, посвященные памяти погибшим и пострадавшим в нашей стране в годы политических репрессий. К этим памятным событиям, по приглашению фонда, приезжал всероссийский старец Илий, который посетил Якшур-Бодьинский район и встречался с руководством Удмуртской республики.

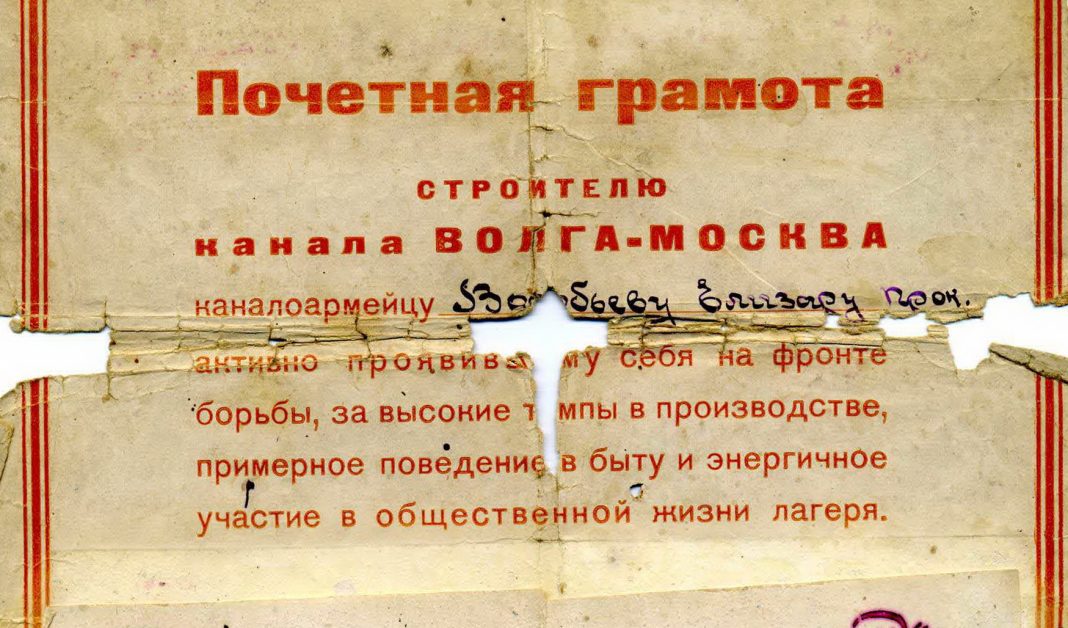

Организаторами и участниками Гобгуртского восстания были разные люди: зажиточные хозяйственники и простые крестьяне, бывшие члены земской управы и вернувшиеся с фронта солдаты, также разрозненные части колчаковских войск, отступавших в сторону Прикамья. В их числе был и мой дед – Воробьев Елизар Прокопьевич, воевавший в Первую мировую войну унтер-офицером в царской армии, а после Октябрьского переворота в 1917-1918 гг. вернувшегося с фронта.

В 1933 году в разгар сталинских репрессий дед был осуждён за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и как «участник Гобгуртского контрреволюционного восстания». В протоколе собрания актива колхоза Горный Лозо-Ворцинского сельсовета, полученного из Центрального государственного архива Удмуртской АССР значится: «Слушали: об уточнении кулацких материалов на Воробьева Елизара Прокопьевича, участника Гобгуртского восстания …». Его арестовали в 1933 году по ст. 58 УК как «врага народа», без суда и следствия «судим во внесудебном порядке» дали 5 лет лагерей. Дед отсидел весь срок в «контрреволюционном лагере» (так значится в архивной справке) – Дмитлаге ОГПУ, где он строил канал Волга-Москва, был освобождён и вернулся, но вынужден был с семьёй уехать из Старо-Зятцинского района на спец-поселение в посёлок Лынга (находившемся в 23 км) где Елизар Прокопьевич, по-видимому, как антисоветчик должен был находиться под постоянным надзором НКВД, тем более, что там находился штаб 147 колонии ГУЛАГ (“Кресты в ГУЛАГе“).

В этом посёлке я и родился в 1955 году. К тому времени 147 колония ГУЛАГ была уже как год законсервирована. Вероятно, в силу своего контрреволюционного прошлого деда не брали на государственную работу, т.к. он был лишён избирательского права, поэтому он занимался на дому – столярничал, делал домашний инвентарь, плёл прекрасные корзины и т.д., но любимым его занятием было пчеловодство, в усадьбе у деда была пасека из 24 ульев. Хорошо помню, как будучи подростком, дед угощал мёдом и рассказывал о свой жизни, как он воевал в Первую мировую войну и был награждён Георгиевским крестом, он много читал – заставлял читать и нас внуков, до сих пор остались его книги и «Роман-газеты».

В соответствии с указом от 16.01.1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий имевших место в период 30-40-х и начало 50-х годов» Елизар Прокопьевич был реабилитирован, не дожив до этой светлой даты 10 лет (скончался 9.12.1979). В 1995 году все члены семьи Воробьева Е.П., в том числе и мой отец Иван Елизарович, были признаны пострадавшими от политических репрессий. Реабилитация коснулось и многих других жертв сталинских репрессий. На соседней улице рядом с нами проживала немецкая семья Крегера Федора Федоровича, который родился в Поволжье. С 1939 по 1942 году Федор Федорович служил в Красной армии, защищал нашу родину от немецко-фашистских захватчиков, а в 1942 году был также репрессирован и сослан на спец-поселение сначала в Нылгинский район Удмуртии, а потом в наш посёлок Лынга. С его детьми, мы деревенские мальчишки постоянно соперничали, кто из нас лучше плавает, бегает, лазит по деревьям и т.д., в этом лесном посёлке прошло моё детство. Участь семьи Крегера постигла почти всех советских немцев, живших в Поволжье. По приказу Сталина в 1942 году многие из них были репрессированы и отправлены в далёкий тыл на принудительные работы. В нашем посёлке-поселении проживало около 11 немецких семей. Все они находились на учете в комендатуре НКВД, не имели право выезжать даже в соседние деревни.

История посёлка Лынга не очень велика, официальная дата появления посёлка 1932 год, как лесопункта по заготовке древесины. Именно с заготовкой, переработкой древесины связана история возникновения Лынги. Однако, как утверждают местные краеведы в годы Первой мировой войны уже было какое-то поселение, в котором заготавливали древесный уголь для Ижевского и Воткинского оружейных заводов. Поэтому можно с большой вероятностью утверждать, что история посёлка насчитывает более чем столетний временной отрезок. В основе названия посёлка Лынга лежат удмуртские корни «лон», «лын» – что означает низкое место и «га», «ва» – что переводится вода, водный поток, ручей. Таким образом, можно сказать, что Лынга это низинный посёлок у воды. Действительно посёлок стоит на заболоченной низинной местности, по которой протекает небольшая речушка Лынгинка.

Во время Великой отечественной войны жители посёлка Лынга принимали активное участие в строительстве стратегически важной железной дороги Ижевск-Балезино, которая проходила через посёлок, разделяя его на две равные половины: зарека (центральная часть) и ж/д станция (западная часть). «Дорога мужества» так её называли впоследствии: именно благодаря трудовому героизму и самоотверженности жителей близлежащих деревень и строителей, ж/д трассу удалось проложить в очень сжатые сроки. Этот небольшой участок дороги, около 100 км полностью проходил по Удмуртии, и был крайне нужен стране, соединив две стратегические ветви: северную и южную, позволил кратчайшим путём доставлять продукцию уральских и прикамских оборонных заводов на фронт. Дорогу начали строить в января 1942 года и закончили в ноябре 1943 года. Учитывая важность этого стратегического участка ж/дороги, по которому можно было без задержек и перегрузок отправлять лес и лесоматериалы фронту, вероятно, была открыта дополнительная мужская зона на 60 заключенных в Лынге, где уже находился штаб 147-ой колонии и состоял из 30 человек. Начальником 147-ой колонии был капитан внутренних войск Коренюк.

Самым тяжелым участком дороги считался небольшой, но очень пересечённый Кекоранский участок, расположенный в нескольких километрах от Лынги, на котором работали лынгинцы. Возрастной состав, который в настоящее время был официально опубликован к 70-летию запуска дороги, поражает. Вдумайтесь в эти цифры и поймёте на чьих костях был преодолён самый трудный Кекоранский участок, где одновременно трудились не менее 5 тыс. человек в возрасте: 18-20 лет – 852 чел.; 16-18 лет – 670 чел.; 14-16 лет – 1306 чел.; 12-14 лет – 660 чел.; 10-12 лет – 54 чел. Всего руками женщин, стариков и детей было перелопачено, как указано в издании «Дорога мужества» под ред. А.А.Лапшина, 3 млн. кубометров земли.

Все мероприятия по установке Поклонных крестов в Гобгурте, Лынге и на месте бывшей 147-ой колонии ГУЛАГ осуществлялись Благотворительным фондом имени академика И.П. Павлова. Фонд был создан православными учеными по старческому благословению в 2005 году в Москве. Основными задачами фонда является культурно-просветительская и духовно-нравственная деятельность по объединению усилий светской и духовной власти на создание духовно сильного и нравственно здорового общества, возрождению традиций верного служения Отечеству, укреплению нравственных устоев традиционных духовных ценностей, воссозданию и реставрации памятников российской истории, науки, культуры и православия. По инициативе и участию фонда были осуществлены многие благотворительные мероприятия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

им. академика И.П.ПАВЛОВА

г. Москва

тел. (965) 121-63-03

E-mail:9651216303@mail.ru

Благотворительный фонд им. академика И.П.Павлова, занимающийся воссозданием и реставрацией памятников российской истории, науки, культуры и православия, по благословению известного оптинского старца – схиархимандрита Илия, духовника Святейшего Патриарха Кирилла строит храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в посёлке Лынга Як-Бодьинского района Удмуртии рядом с бывшей 147-ой колонией ГУЛАГ в память о жертвах политических репрессий.

Благотворительный фонд им. академика И.П.Павлова, занимающийся воссозданием и реставрацией памятников российской истории, науки, культуры и православия, по благословению известного оптинского старца – схиархимандрита Илия, духовника Святейшего Патриарха Кирилла строит храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в посёлке Лынга Як-Бодьинского района Удмуртии рядом с бывшей 147-ой колонией ГУЛАГ в память о жертвах политических репрессий.

Бывшая 147 колония ГУЛАГ была открыта в 1942 году для людей, совершивших нарушения и проступки, также осужденных по статье 58 и 59 УК РСФСР – «враги народа». Колония находилась на севере Удмуртии рядом с лесозаготовительным посёлком-поселением Лынга, в таёжных лесах в 100 км от границы с Пермским краем. Рядом проходили Старо-Сибирский тракт на восток и тракт Ижевск-Игра на север. Через посёлок проходила на север железная дорога – однопутка Ижевск-Балезино, построенная в 1943г. и соединяющая северную и южную стратегические железные дороги.

Необходимо отметить, что малоизвестное Гобгуртское контрреволюционное восстание в Удмуртии в 1920 году проходило рядом – в нескольких десятков километров от того места, где в дальнейшем откроют посёлок-поселение Лынгу и 147 колонию ГУЛАГ. В этом вооружённом политическом конфликте были пострадавшие и погибшие не только из большевицких рядов, но и из рядов восставших – «кулацко-белогвардейских». Тюрьмы и концентрационные лагеря, ГУЛАГовские зоны, вот что прошли участники Гобгуртского восстания, многие из которых не вернулись из лагерей. Память о них должна быть также увековечена – это наша история.

В 147-ой колонии умерло от голода и болезней более 800 советских заключённых только по официальным данным. В годы войны большую группу осуждённых перевели из других лагерей ГУЛАГа, которые находились в Карелии. В колонии отбывали наказания личности, в своё время хорошо известные, например, бывший главный режиссер Одесского театра, управляющий Донбасским угольным бассейном, также были бывшие директора заводов, строек, комбинатов. Интересен тот факт, что в колонии находился известный скульптор, который разрабатывал и устанавливал рубиновые звёзды на башнях Московского кремля. Достаточно много было осуждённых из творческой интеллигенции по политическим статьям – это врачи, учителя, инженеры, художники и музыканты.

В марте 1946 года в 147 колонии была массовая амнистия политзаключенных. В освободившуюся зону привезли немецких военнопленных около 200 человек. Режим работы и распорядок дня для немцев был такой же, как и для наших заключенных. Они также заготавливали лес, занимались разгрузкой и погрузкой шпал для строительства железной дороги. Примерно через год в 1947 г. немцев отправили в Германию, однако не все вернулись на родину, многие погибли от болезней и морозов в этом лесном Прикамском крае. В 1954 году колония была законсервирована, после чего в ней открыли обычный лесопункт по заготовке древесины, который в 1965 году был ликвидирован. Поиски документов и материалов краеведами по 147 колонии ни к чему не привели, как сказал один из высокопоставленных начальников КГБ, все документы были уничтожены.

Однако, в 1985 году немецкое правительство нашло место, где отбывали заключение немецкие военнопленные и поставила два памятника своим соотечественникам в пос. Лынга, на которых написано на немецком и русском языках: “Здесь покоятся военнопленные – жертвы второй мировой войны”. Для нас россиян это было удивительно, что Германия не забыла своих погибших военнопленных, оставшихся навечно в нашем крае. Однако для увековечивания памяти нашим соотечественникам, к сожалению, мы не смогли так быстро преодолеть бюрократические и иные препоны. Жители посёлка Лынга, краеведы, неоднократно обращались к местным властям для установки хотя бы памятной доски о советских политзаключенных, погибших в годы репрессий на территории малоизвестной 147-ой колонии, но всё безрезультатно. Германия смогла найти место заточения своих соотечественников, получить разрешение на установку памятников и поставить их, и как не парадоксально – в юбилейный для нашей страны год – 1985 (40-летие победы СССР в Великой отечественной войне).

Нам же гражданам России, увековечить память своим политзаключенным удалось лишь только в 2013г, когда Благотворительный фонд им. академика И.П. Павлова пригласил схиархимандрита Илия посетить это историческое место и поставить два памятных креста на месте где располагался штаб колонии и её зона. В 2014 году, по благословению старца Илия, мы начали строительства православного храма рядом с бывшей колонией.

Но, тем не менее, необходима поддержка. Наверняка сохранились какие-то документы, возможно, имена политзаключенных, отбывавших сроки в 147-ой колонии в Удмуртии, для того чтобы в дальнейшем поминать их в нашем строящемся храме. Хотелось бы в дальнейшем открыть небольшой мемориальный комплекс на месте этих событий.

Надеемся, что наше обращение поможет нам осуществить задуманное, восстановить справедливость и оставить память о тех страшных событиях нашим потомкам. Мы в неоплаченном долгу перед всеми жертвами политических репрессий.

С уважением,

уроженец посёлка-поселения Лынга, внук репрессированного по 58 ст.

Президент благотворительного фонда,

профессор, доктор биологических наук,

лауреат Правительственной премии РФ,

член Исполкома общества православных врачей РФ,

С.И. Воробьев